《岳阳楼记》教学设计

主备人:李鸿妹

【教学目标】

1.通过设计楼柱题联,体会其语言美,感受意象群的建构。

2.结合记体文的特点,理解范仲淹先忧后乐的人生理想。

【教学重点】结合记体文的特点,理解范仲淹先忧后乐的人生理想。

【教学时数】2 课时 【教学过程】

第一课时

导入

学校“青青草 ”文学社以“千年‘记 ’语 ”为主题,组织研学活动。请你结合所学 过的文章,说说记体文一般要写什么内容?

篇目 |

写作对象 |

表达方式 |

主旨格局 |

《桃花源 记》 |

桃花源(虚构理想社 会) |

以叙事、描写为主,虚构 叙事 |

寄托对 “世外桃源 ” 的理 想追求,反映对现实的超脱 |

《小石潭 记》 |

小石潭(真实自然景 观) |

以描写、抒情为主,景中 融情 |

抒发贬谪后的孤寂、悲凉心 境,侧重个人情感表达 |

《核舟记》 |

核舟(具体工艺品) |

以说明、描写为主,细节 写实 |

赞美核舟工艺的精巧,体现 对 “精微之美 ” 的欣赏 |

任务一 拟楼柱标识,析景情关联

1. 有人提议用 “一( )一( ) ” 的表达,为岳阳楼柱拟定核心标识,以凸显文段 “景 与情 ” 的关联。你认为括号中应填入哪两个字?请结合 2-4 段的内容,阐述依据。

预设:一(晴)一(雨)

依据:第 3 段描写“淫雨霏霏 ”的阴雨之景,对应“感极而悲 ”之情;第 4 段刻画“春和景 明 ”的晴明之景,对应“喜气洋洋 ”之情。天气的“ 晴雨变化 ”直接触发情感的起伏,凸显 景与情的关联。

一(喜)一(悲)

依据:第 4 段写迁客骚人见晴景而“心旷神怡,宠辱偕忘 ”,生“喜 ”情;第 3 段写其遇雨 景则“去国怀乡,忧谗畏讥 ”,生“悲 ”情。二者形成鲜明对比,强化了景对情的支配作用。 追问:(1)第 3 段中哪个句子最萧然?

预设:“樯倾楫摧 ”看似写“樯 ”、写“楫 ”,实际写风急浪涌。

(2)如果第4 段,改成“满目 然 ”,你会填写什么内容?

预设:满 目怡、旷然

PS:在学生分享后,及时引导学生朗读,并落实重要字词。

【结】迁客骚人的悲喜交加,也有着范仲淹自身的现实影子。

第二课时

任务二 驳围看提议,明记体要义

1.梳理本文写作缘由(第 1 段)时,有人提议用 “( )悲( )喜 ” 的方式表达自己的理 解,如果是你会怎样填?

预设:先悲后喜,一悲多喜,虽悲却喜,转悲为喜……

追问:你读到了一个怎样的滕子京?政绩斐然、雷厉风行

2. 有同学提出作者应该描写当地百姓围看“重修岳阳楼 ”的盛况。请你结合材料和原文, 帮助文学社的同学反驳他。

材料一:(滕子京)在泾州时,因用公款搞赏来援的军马和抚恤好水川战死的将士家属,被 人攻讦,谪虢州、岳州。…在有人指控他在泾州费公使钱十六万贯时,范仲淹又与欧阳修一 道替他澄清,才只被官降一级,贬知风翔府。后有人抓住不放,言“所坐太轻 ”,又被贬岳 州巴陵郡。(翟晓楠《范仲淹和滕宗谅》)

材料二:庆历四年,范仲淹又上疏仁宗“再议兵屯、修京师外城、密定讨伐之谋 ”等七事, 改革广度和深度进一步增加。于是毁谤新政的言论逐渐增多,指责范仲淹等是“朋党 ”的议 论再度兴起。 六月,边事再起,范仲淹请求外出巡守,仁宗任命为陕西、河东宣抚使。

庆历五年正月,反对声愈加激烈,范仲淹请求出知邠州,冬十一月,范仲淹因病上表请 求解除四路帅任、 出任邓州, 以避边塞严寒,仁宗升为给事中、知邓州。

庆历六年,范仲淹抵达任所邓州,重修览秀亭、构筑春风阁、营造百花洲,并设立花洲 书院,闲暇之余到书院讲学,邓州文运大振。

预设:(1)范仲淹没有亲至岳阳楼,“淫雨霏霏 ”与“春和景明 ”的极端天气描写,实为 文学化的情感投射,而非洞庭湖真实气候记录。

(2)景为理设的篇章结构:突出“先忧后乐 ”的核心主题,若加入百姓围观的热闹场面, 会冲淡文章对理想人格的探讨。范仲淹以“微斯人,吾谁与归 ”收束,意在呼吁滕子京与自 己共同践行士大夫责任,而非沉溺于地方工程的短暂光环。

小结:范仲淹的“未至 ”恰恰让“志 ”的在场更为夺目。这种“ 以虚击实 ”的创作智慧,正 是中国古典文学“重意轻形 ”美学传统的绝佳诠释。

任务三 探题名缘由,悟忧乐志向

1.《岳阳楼记》和《小石潭记》《桃花源记》《核舟记》哪一篇最像?哪一篇最不像?

(1) 引导学生从写作对象、表达方式、主旨格局等维度展开来说。

(2)对比读:吾闻古仁人不以物喜,不以己悲。居庙堂之高则忧其民,处江湖之远也 忧其君。古仁人皆以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐 ”也。

小结:与“迁客骚人 ”的境界形成鲜明对比,更有张力;对话的形式能引起猜度,有起伏感, 避免直接说教,达到委婉劝谏友人的意图。

2.本文以“岳阳楼 ”为题,却未细致描绘楼阁形制,反而以大篇幅书写洞庭湖景与人生 哲理。请结合写作背景和作者志向,思考:为什么文章不以《洞庭湖记》为名?

(1)写作缘起不同:范仲淹应好友滕子京之请,为其重修的岳阳楼作记,文章的直接 对象是“岳阳楼 ”这一建筑,而非单纯描绘洞庭湖风光。

(2)内容聚焦不同:文中对洞庭湖“衔远山,吞长江 ”的描写,是为了衬托岳阳楼“ 大 观 ”之景,进而引出“迁客骚人 ”因登楼所见而产生的不同心境,最终升华到“先天下之忧 而忧,后天下之乐而乐 ”的主旨。湖是楼的依托,楼是情感与思想的载体。

(3)文学传统不同:古代“记 ”体散文常以建筑为题(如《醉翁亭记》《滕王阁序》),通过建筑串联景物、人事与感悟,使文章既有具体依托,又能拓展思想深度,《岳阳楼记》 正是遵循了这一传统。

总结:登高的“高 ”已经不是一个物理的高度,它应该也体现了一种精神的高度:开阔的视 野所带来的一种心灵的丰富。《岳阳楼记》的不朽,正是因为它承载了中国文人“穷达兼济 ” 的理想人格。

【作业设计】

1. 必做:用思维导图的形式呈现《岳阳楼记》段落内容和段落关系。

2. 选做:滕子京读到《岳阳楼记》之后会怎么给范仲淹回信?

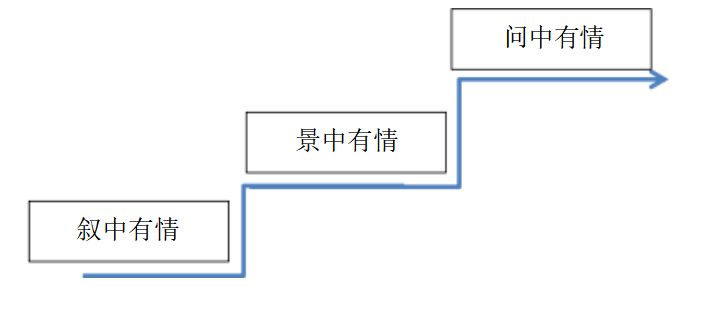

【板书设计】

附件: