《出师表》

主备人:梁烨敏

【设计依据】

《出师表》作为诸葛亮出师伐魏前呈给后主的一篇表文,其情真意切令人感动。本文的写作特点是以议论为主,议论、记叙、抒情相结合,有极强的说服力与感染力。文章可分为三部分。第一部分 (第1—5段),诸葛亮首先向后主刘禅陈述了蜀国当时面临的不利处境:先帝去世、天下三分、益州疲弊,接着阐述了有利条件:有待卫之臣、忠志之士。

之后他向刘禅提出了三条建议:广开言路,严明赏罚,亲贤远佞。文章这部分寓情于议,在谈论形势、提出建议之中,也贯穿一条打情线索,即叙述先帝刘备对贤臣的 “殊遇””,鼓励刘禅效法先人,也表达了自己对先帝的 “感激”和“兴复汉室”的决心。

第二部分 (第6—7 段),作者追述了三段回忆:先帝当初三顾茅庐,对自己有知遇之恩;自己临危受命,与先帝患难与共;先帝临终托孤,寄以兴复汉室的大业。三段追忆寓情于事,在叙述作者身世、迫随先帝创业经过和“受命以来”工作的同时,抒发了对先帝的感激之情,对刘备父子的忠心,以及收复汉室的决心。

第三部分(第8 段),作者分别闸明了自己、朝臣以及后主刘祥的责任:自己要讨贼兴复,而朝臣则应进兴德之言,刘禅应 “咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏”。文章情辞恳切,感人泪下。

诸葛亮这篇表文在文学史中受到了高度赞扬,被视为表的代表作。刘勰曾并赞它与孔融的 《荐祢衡表》,说 “至于文举(孔融,字文举)之荐祢衡,气扬采飞;孔明之辞后主,志尽文畅。虽华实异旨,并一时之英也。”陆游在《书愤》一诗中也感慨道:“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间?”文天祥的《正气歌》亦云:“或为出师表,鬼神泣壮烈。”从这些名家评点中,可见它的艺术地位。

“表”这一文体本是臣子给君主的奏章,其用语多谦卑低微,但《出师表》的行文循循善诱、不申不亢,同时也不失臣子身份。作者一直使用自贬、自谦的词语形容自己,如

“布衣”“谨慎”“大事”“二十一年矣” 等,文字在轻描淡写中自然流露出自矜自持、自我肯定。虽是规劝后主,但高明之处在于:始终搬出 “先帝”这一权威形象来支持自己的观点。无论议论抒情,其核心皆在“先帝”身上,恳切,得体,从而令阅者心服口服。

【教学目标】

1.理清作者的写作思路,把握文章“报先帝,忠陛下”的感情。

2.领会三条建议的实质,了解出师的目标;

3.重新认识诸葛亮,并了解其政治主张。

4、养成诚信、做事前三思而后行等习惯。

【教学重难点】

重难点理清作者的写作思路,把握文章“报先帝,忠陛下”的感情。

【教学过程】

第一课时

第一步:疏通文章

1.读准字音,把我字义

殂(cú) 陟(zhì)罚臧否( pǐ) 裨(bì) 庶(shù)竭驽钝 咨诹(zōu)善道

2.朗读停顿

①先帝创业未半/而中道崩殂,今/天下三分,益州/疲弊,此诚/危急存亡之秋也。

②若有/作奸犯科/及为忠善者,宜付有司/论其刑赏。

③愚以为/营中之事,悉/以咨之,必能使/行阵和睦,优劣得所。

④先帝/不以臣卑鄙,猥自/枉屈,三顾臣/于草庐之中,咨臣/以当世之事,由是感激,遂/许先帝/以驱驰。

⑤先帝/知臣谨慎,故/临崩/寄臣/以大事也。受命以来,夙夜/忧叹,恐/托付不效,以/伤先帝之明,故/五月渡泸,深入/不毛。

⑥此/臣所以报先帝/而忠陛下之职分也。

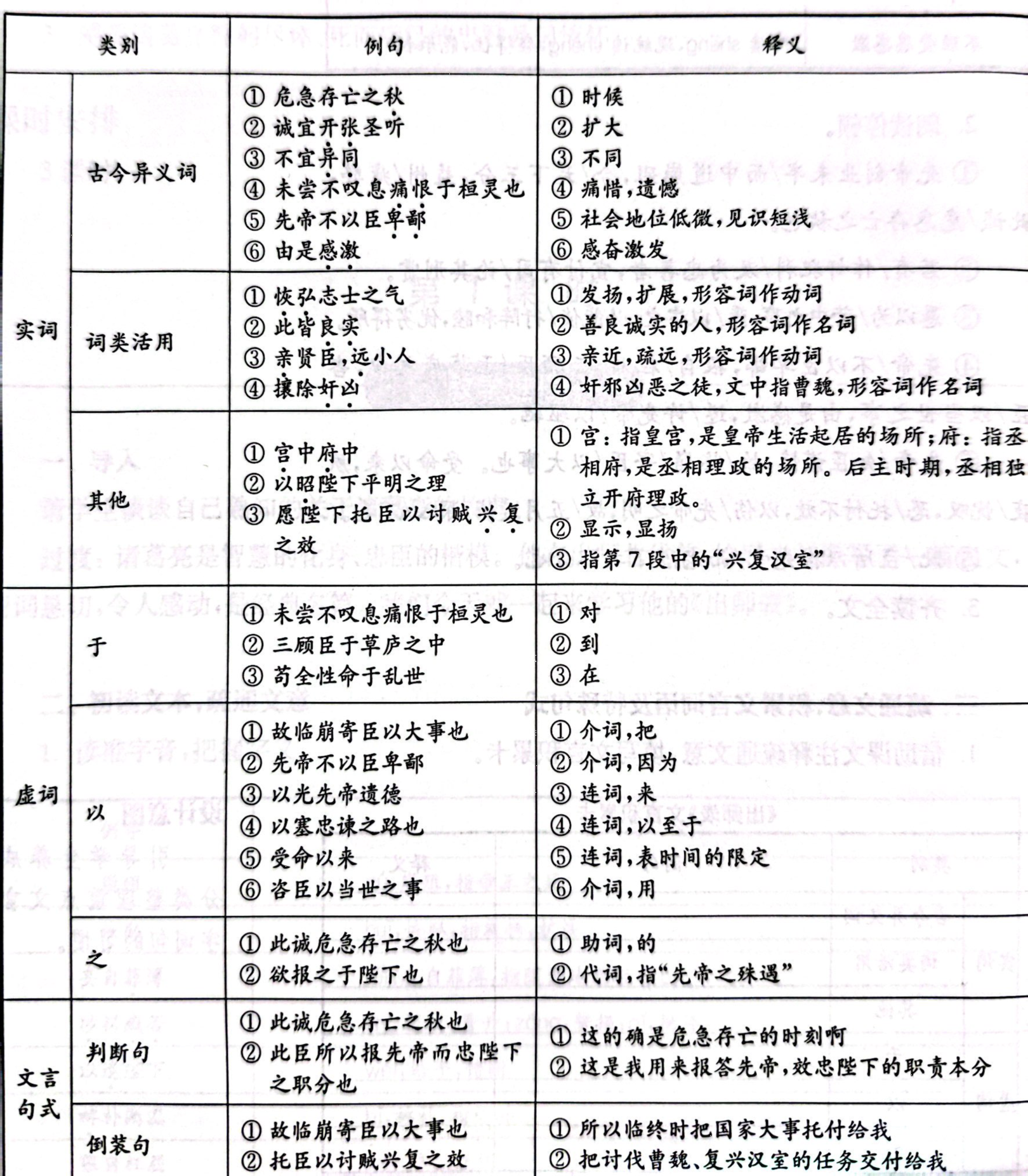

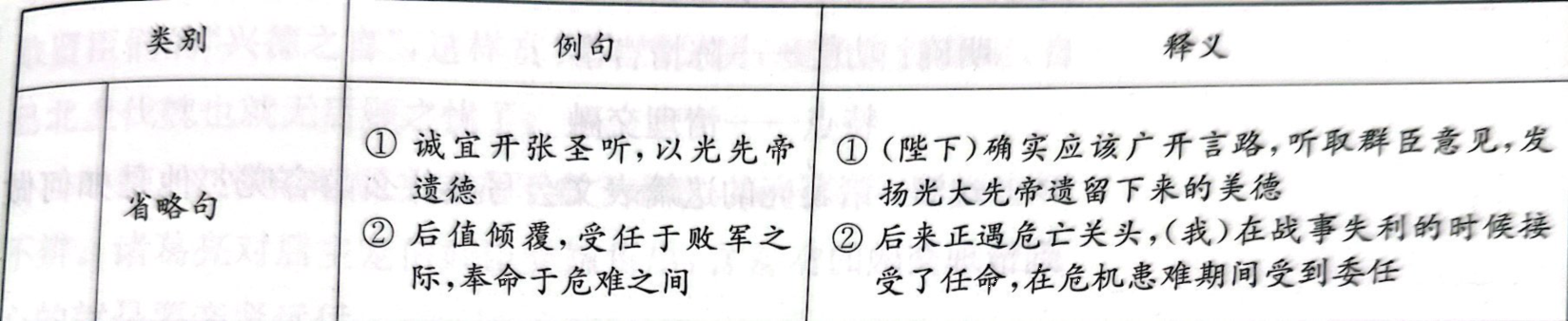

3.重点词语解释

第二步:解题导入

1.“师”指军队。“出师表”是诸葛亮准备出师北伐前写给后主刘祥的一篇表文。

2.“表”,是古代奏议的一种,一般由臣下写给君主,多用于陈情、言事、致谢、道贺。

引人“表”的文体知识:

臣下向皇帝秉报时,由于皇帝身份尊贵,所以文体要遵循特别的规格。先秦时叫“书”,到了泰朝,改“书”为“奏”。自汉朝开始,臣下给皇帝上奏,分化为四种文体。《文心雕龙》第二十二“章表”说:“汉定礼仪,则有四品:一曰‘章’,二曰‘奏’,三曰‘表’,四曰‘议’。‘章’以谢恩,‘奏’以按动,‘表’以陈情,‘议’以执异。”

“表”的文体特点是情感与理性并重,优秀的“表”文情理交融。《出师表》是这一类作品中的杰作,南宋爱国诗人陆游曾高度评价它:“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。”

明确:功能——陈情言事

特点——情理交融

过渡:诸药亮的这篇表文会写些什么内容呢?他是如何做到情理交融的?

第二步、探讨文章内容

1.请试着梳理文章结构,复述课文内容。

预设:

文章开篇,诸葛亮首先陈述了蜀国当时面临的不利条件和有利条件,之后提出了三条中肯的建议。接下来,作者追述了三段往事:先帝当初三顾茅庐,对自己有知遇之恩;自己临危受命,与先帝惠难与共;先帝临终托孤,寄以兴复汉室的大业。最后作者分别明确自己、朝臣、国君三方的责任:自己要讨贼兴复,朝臣应进兴德之言,而后主则应“咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏”。

2.诸葛亮围绕“出师”,向后主提了哪三条建议?你认为最核心的是哪一条?

预设:

提出了广开言路、严明赏罚、亲贤远佞三条建议。

最核心的是亲贤远佞。

①广开言路(开张圣听)是根据当前情势,从正面提出的建议。益州危急,然有侍卫之臣与忠志之士忠贞谋国,作为国君应该畅通他们(忠臣)的言路。

②严明赏罚是从反面提出的建议。宫中府中,内外异法,是由于刘禅宠信宦官小人造成的,因此提出应付有司论刑赏,不要偏私,实际上是让后主远离小人。

能不能做到前两个建议,关键在后主能否亲贤远佞。

③诸葛亮用较多篇幅给后主推荐贤臣,是在政事安排上为刘禅创造“亲贤臣”的条件。又追述与先帝谈论先汉兴隆后汉倾颓的经验教训,让后主明白“亲贤远佞"是关系到国家存亡的大事。且在文未再次提醒后主,应“咨诹普道”〝察纳雅言”,主动听取贤臣们的“兴德之言”,这样赏罚自然分明,政局自然稳定,自己北上伐魏也就无后顾之忧了。

小结:刘祥的暗弱主要在于贪于私欲,蔽于视听,因而忠奸不辨。诸葛充对后主宠信奸臣委婉指出,含蓄劝谏。其中最核心的就是要亲贤远佞。

第二课时

第一步、探讨文章内容

1.诸葛亮最担心的是后方的稳定,所以第1—5 段所提的三条建议是诸葛亮奏表中必然要言明的“事’。那么,文章的后半部分写的是什么?这些内容和“出师”有什么关系?

【小组合作探究】

预设:

(1)追述“知遇之恩”“患难与共”“临终托孤”三段往事;明确自己、贤臣、后主三方的责任。

(2)追述往事,表达自己效忠刘氏父子、尽先主托孤之任的忠贞之情,交代此次出师的根源、思想基础、物质基础,表明自己“兴复汉室,还于旧都”的决心。

(3)明责任,为“出师”提供了政治保障,将出师与谏言联系起来。第一部分重在晓之以理,第二部分重在动之以情,第三部分表达殷切期望。这两个部分与前文“提出建议”,构成了层次分明的三个部分。

2.朗读指导。

(1)读出感激与忧叹之情。

①先帝/不以臣卑都,猥自/枉屈,三顾臣/于草庐之中,咨臣/以当世之事,由是感激,遂/许先帝/以驱驰。

指导:引入“三顾”情节与“鱼水之说”,体会诸葛亮与刘备的身份地位之悬殊,读好“感激”。

②后值倾覆,受任于/败军之际,奉命于/危难之间,尔来/二十有一年矣。

指导:体会二十多年的患难之情,读好虚词“矣”。

③先帝知臣谨慎,故临崩/寄臣以大事也。

指导:介绍托孤细节,体会先帝托付之重,体会诸葛亮深深的感激与优叹,读好“也”字。

引入资料:章武三年春,先主于水安病笃,召亮于成都,属以后事,谓亮曰:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢竭股肱之力,效忠负之节,继之以死!”先主又为诏敕后主曰:“汝与丞相从事,事之如父。”

①受命以来,风夜忧叹,恐/托付不效,以伤/先帝之明。

指导:结合资料体会诸葛亮的忧叹之情。

(2)感受率直、质朴、恳切的语言风格。

①请找出称呼先帝、陞下的句子,读出其“报先帝”“忠陛下”的恳切之情。

如:今/南方已定,兵甲已足,当/奖率三军,北定中原,庶竭鸳钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此/臣所以报先帝/而忠陛下之职分也。

指导:体会节奏。前一句多用四字词语,节奏明快,读起来语气急切;后接一个长句,语气舒缓,内蕴深沉。

②处处不忘先帝“遗德”“遗诏”,处处为后主着想,期望他成就先帝未竟大业。

如:陛下/亦宜自谋,以/咨诹善道,察纳雅言,深追/先帝遗诏

指导:重读“亦”字、“深”字。

每句话既不失臣子身份,也切合长辈口吻。

小结:杜甫《蜀相》中有这样的句子:“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。”读了这一部分,我们真正体会到了诸葛亮那颗忠贞报国的“老臣心”!这篇《出师表》不仅说理透彻,而且情感动人,做到了情理交融,无愧于陆游的评价了。

第二步、评议诸葛亮

1.俗话说“文如共人”从《出师表》中,你谈出了一个惩样的诸葛亮?

学生结合文句谈自己的认识。

预设:

(1)提出三条治国良策,可见其政治远见——智。

明了局势、了解后主、了解贤佞、了解历史经验,并在此基础上提出正确建议。

(2)知恩图报、鞠躬尽瘁、死而后已——忠。

小结:智慧的化身、忠豆的楷模。

2.在“临终托孤”中,刘备曾对诸齿亮说过这样一段话:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”刘备去世后,刘禅的表现不尽如人意,诸葛亮为什么还要坚持辅佐刘禅,而不是取而代之?请结合自己搜集的有关资料,谈谈你如何看待诸葛亮的忠心。

【学生自由发言或组织辦论,说说自己心目中的诸葛亮。】

【板书设计】

出师表

诸葛亮(智、忠)

知遇之恩

陈情 回忆往事 患难与共

临终托孤

【教学反思】

附件: