苏教版五年级上册STEM学习

《立体小菜园》课堂实录

江阴市周庄实验小学 邵懿

【教学内容】

苏教版五年级上册STEM学习《立体小菜园》,教材P49-56

【课堂实录】

前置课时:

出示任务:某公寓的住户为典型的三口之家。住户希望有人能帮他们在阳台上建造一个小菜园,至少能让他们每周吃上两次小菜园供应的汤菜,且不重样。最好利用废旧材料进行建造。

请你根据上面的任务,提取关键信息。

预设:3人,每周吃2次,不重样

1. 任务分解:任务提出得很模糊,我们需要通过利用这些关键词,来分解我们的任务。首先时间上,是以一周为单位。然后,蔬菜的量上呢?要三个人吃两次。那么问题来了,他说的很笼统,我们需要什么信息?

2. 预设:一个人一顿的蔬菜摄入量是多少克

3. 向AI提问:我们可以问问AI。(一个人一顿的蔬菜摄入量是多少克)发现,一个人一顿至少要摄入大约100g蔬菜。那总量应该是2*3*100=600g

4. 提问:还需要哪些信息?

5. 预设:有哪些蔬菜适合在阳台上种植?

需要种多少才能够吃?

......

6. 分析问题:

(1)“有哪些蔬菜适合在阳台上种植?”可以直接利用deepseek简单问答即可得出。

教师追问:为什么这些蔬菜适合在阳台上种植?

预设:(学生从AI回答中提取信息)不同植物对光照需求不同

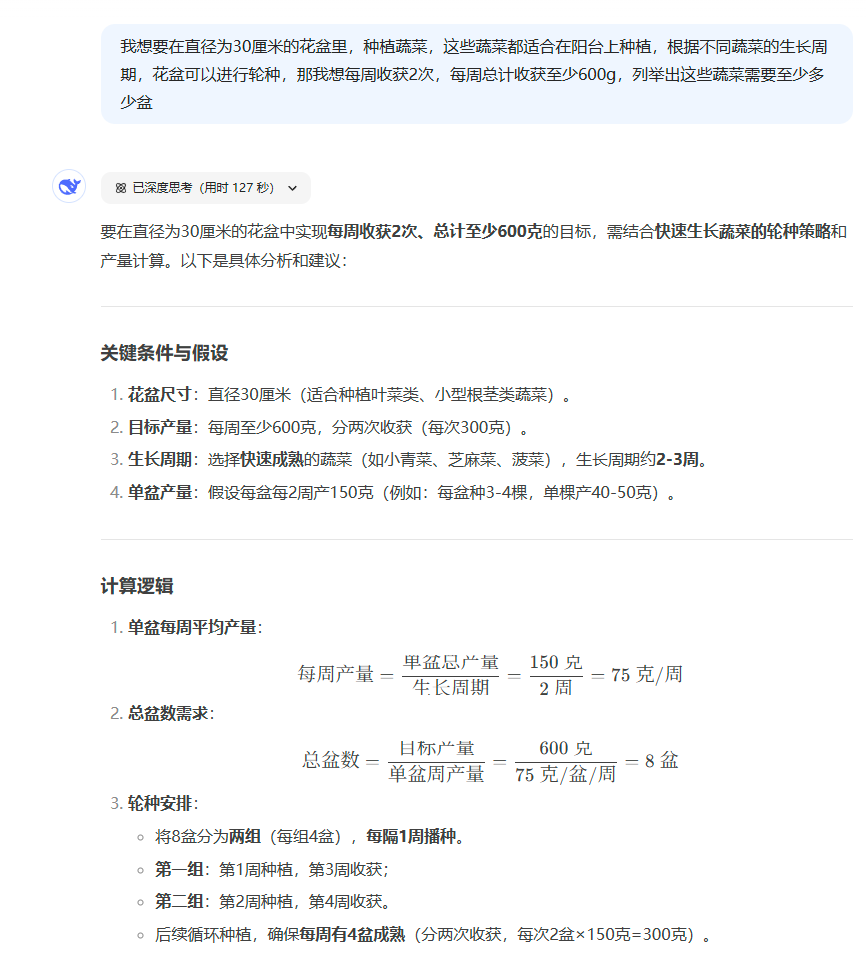

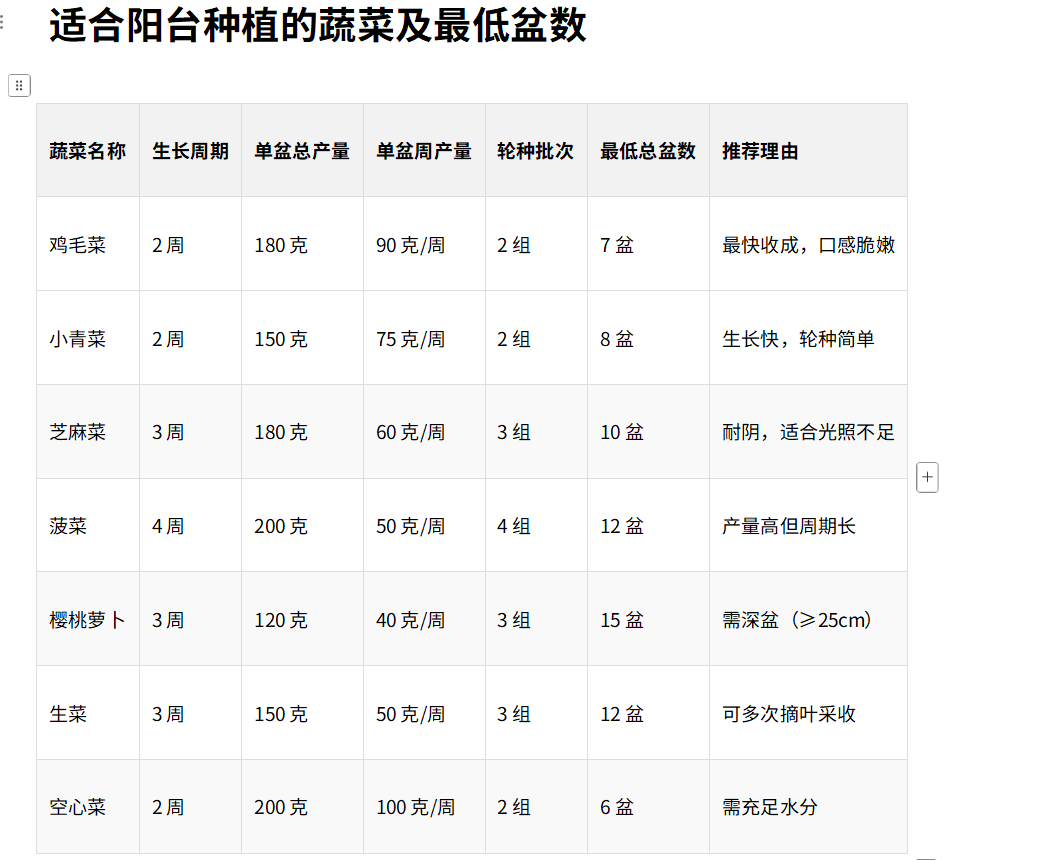

(2)“需要种多少才能够吃?”问题很复杂,涉及到蔬菜的生长周期、目标产量、以及容器尺寸的假设,需要在AI提问方面对问题重塑,先给出容器的假设尺寸,让AI建模计算(见图1),学生只需要最终结果即可(见表1)。

图 1 AI建模计算

表 1适合阳台种植的蔬菜及最低盆数

教师指导表格的使用:

追问①:假设我要用不同容器怎么办?

预设:可以根据其他容器尺寸大小,模糊估算

追问②:需求里需要不重样的菜,表格里是足量的单一菜品,如何利用好表格达成我们的需求?

预设:可以模糊计算,按倍数增减。例如种类上要种四种蔬菜,那么单种蔬菜的花盆数量就可以除以四。

7. 小结:知道不同的蔬菜对光照的需求程度不同,得到阳台种植植物与盆数

模块一:需求提出

1. 谈话导入:很多住在高层的住户透露,想吃上自己种植的蔬菜。一是健康,二是方便,所以,想要在阳台上设计一个小菜园。(板贴:小菜园)

2. 出示问卷调查:于是,我就邀请我们学校的同学一起参与这个问卷调查的填写。

3. 【播放AI语音】:这个问卷调查的填写,主要目的是为了了解,高层住户对拥有一个阳台小菜园的意向。首先筛选出高层住宅用户,然后统计高层住户中,对拥有阳台小菜园的意愿程度,其中接近百分之七十都表示愿意,并上传了他们的阳台一角。

4. 谈话:所以他们提出了这样的任务。我们上节课已经分析过任务的关键词,知道设计前需要解决哪几个关键问题?

5. 预设:(1)一人一顿吃多少蔬菜(2)适合在阳台上种植的蔬菜(3)阳台种植蔬菜与盆数的关系

6. 小结:结合上面两个问题,以直径为30cm的花盆为例,利用ai分析计算,列出适合在阳台种植的蔬菜大致需要的盆数表格。

补充:如果你想选择其他容器就可以根据尺寸大小,模糊估算即可。

模块二:前期研究

1. 过渡:前期任务分析完,我们就可以来设计了,看看他们的阳台一角。我们发现,不同居民家的阳台是不同的。你觉得如果你来设计阳台小菜园,你会考虑这几个阳台的哪些情况?

2. 预设:(1)只有一半光照;(2)光照和通风效果都很好;(3)光照不错,但是有固定的洗衣机

3. 提问:假设我们在这个阳台上,用这个花盆作为容器摆布应该怎么摆?

【借助希沃克隆功能(见图2)】

图 2 阳台花盆摆放

4. 学生上台演示(见图3)。

图 3 学生摆放花盆

5. 谈话:(发现问题)这位同学已经尽力摆的很整齐了,就算是老师来也不会更整齐,但是我们发现阳台地面怎么样?满满当当,造成不方便。其他竖直空间却没利用上。

6. 引导思考:那我们就需要考虑改进我们的设计理念。将我们平面的阳台小菜园怎么样?利用上立体空间,变成立体小菜园。(板贴:立体 小菜园)

7. 提问:如果是立体菜园,我们蔬菜怎么搭配能更好利用空间呢?

8. 学生演示:问问AI智能体

9. AI回答预设:要充分利用空间,首先可以安装多层置物架,不同层种不同蔬菜。还能利用墙面挂一些种植袋。或者用可伸缩的花架,根据需要调整高度和宽度。另外,像一些藤蔓类蔬菜,引导它们向上攀爬,能节省地面空间。这样设计,就能让阳台小菜园空间利用更充分啦。

10. 提问:如何布局蔬菜的位置?

11. 学生回答预设:根据不同蔬菜的光照需求

12. 学生小组合作:利用AI问答得出不同蔬菜的光照需求

13. 小结:那么我们的设计就需要因地制宜,根据不同居民家里阳台光照情况和蔬菜的光照需求合理布局。

模块三:方案设计

1. 案例展示:接下来我们可以开始着手设计我们的立体小菜园了,这些立体菜园有哪些常见的结构?我们来问问我们的豆包小助手。

2. AI学习:学生学习了解阳台立体小菜园的常见结构。

3. 提问:我们在这些阳台上设计立体小菜园,支架尺寸怎么定定?要什么数据?

4. 预设:阳台尺寸。(PPT:有尺寸的阳台)

5. 提问:还有呢?立体种植的时候假设用花盆我们能不能层层叠叠往上放?

6. 预设:不能,要给植物预留生长空间。

7. 教师:因此我们设计的时候还需要用到豆包AI解决我们植物预留高度空间的问题。你们可以在设计的同时,安排其他同学分工,解决你们选择的蔬菜的预留高度问题,填写在你们的设计表中。

8. 学生设计

模块四:评价总结

1. 学生活动:借助AI图生图功能,将设计图生成彩色。

2. 学生演示:利用tripoAI将设计图进行3d渲染,评价是否合理。

3. 播放制作视频:下节课带好材料,根据设计图制作成品。

【教学反思】

本课以“阳台小菜园设计”为核心任务,结合人工智能技术,展现了跨学科融合与项目化学习的有效实践。以下从重难点分析、创新点、AI赋能成效及教学改进建议四个方面进行反思:

(一)重难点分析

(1)任务复杂性与参数精准性

本课的核心挑战在于将“三口之家每周两次不重样汤菜”的模糊需求转化为具体的参数化设计。学生需综合考虑光照需求、蔬菜产量、容器尺寸、空间布局等多维度因素,而AI工具的引入成为解决这一复杂问题的关键。例如,通过AI建模计算蔬菜种植量时,需精准输入花盆尺寸、生长周期等数据,这对学生的问题分解能力和数据意识提出了较高要求。

(2)AI工具的适配与深度应用

AI在课程中承担了信息筛选、数据计算、设计建议等多重角色,但如何引导学生有效提问、解析AI输出结果,并将其转化为设计依据,是教学的难点。例如,在分析蔬菜光照需求时,学生需从AI提供的“强光、中光、弱光”分类中提取关键信息,并结合阳台实际光照条件进行空间规划,这对学生的逻辑推理能力提出了挑战。

(3)立体化设计的可行性验证

立体小菜园的设计需平衡空间利用与植物生长需求。学生在利用AI建议(如多层置物架、藤蔓类植物攀爬)时,需验证其在阳台环境中的实际可行性,例如支架承重能力、通风效果等。这一过程需要学生将抽象的设计方案与物理空间限制相结合,体现了工程思维与实践能力的融合。

(二)创新点

(1)真实问题驱动的项目化学习

课程以家庭阳台种植的实际需求为切入点,将学科知识(植物学、工程设计)与生活实践深度融合。学生通过“需求分析—数据获取—方案设计—成果验证”的完整流程,培养了解决复杂问题的能力。AI工具的嵌入(如智能问答、建模计算)则显著提升了问题解决的效率与精准度。

(2)AI赋能的跨学科素养培养

本课不仅关注农业种植知识,更注重人工智能素养的渗透。学生需学会向AI提问(如“如何根据光照需求布局蔬菜”)、解读AI输出(如表格中的盆数建议)、批判性评估AI建议(如调整容器尺寸时的模糊估算)。这种“人机协同”模式既强化了学科知识的应用,也提升了学生的信息处理与技术整合能力。

(3)设计思维与情感价值的融合

课程强调设计的人文属性,例如通过“不重样汤菜”满足家庭健康需求,通过废旧材料利用体现环保意识。AI辅助设计(如3D渲染效果图)使学生在理性计算之外,也能关注美观性与实用性,实现了技术理性与情感价值的平衡。

(三)人工智能+教育的成效

(1)降低认知负荷,聚焦高阶思维

AI工具替代了传统教学中繁琐的数据计算(如蔬菜产量与花盆数量的关联),使学生能够将精力集中于设计优化与创新。例如,通过AI生成的盆数表格,学生无需手动计算不同蔬菜的种植量,而是直接进入“如何搭配蔬菜种类”的策略性思考。

(2)促进个性化学习与差异化指导

AI的智能问答功能(如针对不同光照条件的蔬菜推荐)支持了学生的个性化探索。教师可基于AI输出的多样化建议(如墙面种植袋、藤蔓植物攀爬架),引导学生根据阳台实际条件选择适配方案,实现了差异化教学。

(3)构建“人机协同”的新型课堂生态

课程通过“学生自主设计—AI辅助验证—师生共同优化”的流程,打破了传统单向传授模式。例如,在花盆摆放环节,学生先尝试平面布局,再借助AI建议转向立体设计,体现了“实践—反馈—迭代”的动态学习过程。

(四)教学改进

(1)深化AI伦理意识的引导

在利用AI工具时,可增加对数据来源可靠性的讨论(如AI推荐的蔬菜产量是否基于本地气候条件),并引导学生反思技术依赖的风险(如过度信任AI建议可能导致设计偏差)。例如,通过对比AI生成方案与传统种植经验,培养学生批判性思维。

(2)增强AI工具的多样性与互动性

当前AI主要承担“信息提供者”角色,未来可引入更多交互式工具(如虚拟仿真平台),让学生模拟不同光照条件下蔬菜的生长情况,或通过传感器实时监测阳台微气候,进一步提升设计的科学性。

(3)优化评价体系的多元性

除设计成果外,可增加对“AI使用过程”的评价,例如提问的精准度、对AI输出的批判性分析能力。同时,鼓励学生通过AI图生图、3D建模等功能展示设计思路,提升表达能力与审美素养。

(4)关注弱势群体的适配性

在废旧材料利用环节,可引导学生考虑不同经济条件家庭的需求(如低成本材料替代方案),并通过AI分析材料可行性(如承重能力、透水性),使设计更具社会价值。

总结

本课通过“真实问题—AI赋能—项目化设计”的闭环,成功将人工智能技术融入跨学科实践,不仅解决了阳台种植的复杂问题,更培养了学生的工程思维、信息素养与社会责任感。未来可进一步拓展AI在教育中的深度应用,推动技术与人文的协同发展,为“AI+教育”模式提供更具普适性的范例。

附件: