《岳阳楼记》教学设计

王子琳

【文本解读】

《古文观止》的编者总评本文时说:“岳阳楼大观,已被前人写尽。先生更不赘述,止将登楼者览物之情写出悲喜二意,只是翻出后文忧乐一段正论。”这一评价,可以说是道出了作者写作此文的本心。

本文大量运用排比、对偶等修辞手法,吸收了骈文赋体对偶的句式特点,强化了议论、抒情色彩。形成了本文大开大阖之气度和磅礴沉雄的气韵。

本文的作者继承了儒家的民本思想,提出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治理念,同时也是全文的主旨。成为了中国文学史上的名篇。作者以“览物之情,得无异乎”总领,以“或异二者之为”总结,前后的鲜明对比,在结构上形成了类似的“骈散”结合,彰显了范仲淹豁达的胸襟,开创了一种人生的大境界。

【教学创意】

本文在语言表现形式上主要的特点就是四字短语、骈散结合的。可从鲜明的语言形式入手,通过分类、组合,解决文言语词的积累,文章内容的初步理解,和结构的排布。以此引导学生进行文章的背诵,感受骈散结合的语言在诵读中的美感。

借由结构的梳理,厘清作者的行文思路,通过对关键句的把握,感知内容之间的联系,和作者为表达自我感悟而使用的方法。

通过资料的补充,体会作者的人生追求、情操之高尚。

教读课,2课时

【活动组织】

第一课时

一、导入

1.读标题,说文体,粗略比较异同。

预设:文体:记。复习:《桃花源记》、《小石潭记》、《核舟记》。

岳阳楼——楼:登楼赏景。(而此文的重点不是在写景,而是在议论抒情)

二、诵“对”语

1.读全文,要求读正确。(字音、停顿)。并感知学习语言表达上“用对语说时景”的特点。

(1)不看书,你记得文中的哪些特别齐整的短语或是句子。

(2)引导学生关注这些记得的短语或是句子的特点,寻找文中类似的表达。

句内对偶:政通人和 唐贤今人 朝晖夕阴 迁客骚人 樯倾楫摧 虎啸猿啼 去国怀乡……

句间对偶:衔远山,吞长江 北通巫峡,南极潇湘 阴风怒号,浊浪排空 ……

段间对偶:第3段和第4段。

(3)对这些“对语”进行分类

可以从内容层面分类:写景性内容、抒情性内容

可以从修辞类分类:排比、对偶、拟人、借代、互文

……

(完成以上内容的同时,解决一些字词的理解,同时借由此可以让学生知晓,结构类似的短语,可利用这一特点,帮助理解一些陌生字词的意思)

小结:本文多这样的对偶句或是对偶式的短语,音韵协调,整齐流畅。齐读体会骈句缀玉联珠之感,感受整篇文章骈散结合、双声叠韵的韵味和节奏,强化背诵。

三、赏“对”景,感“对”情

1.研读写景的段落。

(1)这些短语、句子大部分集中在哪些段落?(3、4、2)

(2)朗读3、4段,比读他们的不同之处(景物的选择、感情色彩、修饰词的使用……),用这样的方式概括“一 一 ”

【一悲一喜,一暗一明,一阴一晴,一阴森一明媚,一动荡一祥和,一压抑一畅快,一恐怖一轻松……】

小结:这些景物,折射出了不同的情感。

第二课时

一、感志向

1.三、四段主要借景抒情,也有直接抒情的部分。请你读一读直接流露人物心理感受的语句。“登斯楼也……”(读出悲喜的区别)

2. 比较朗读,你感受到作者怎样的情怀?

①嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?

予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?

②噫!微斯人,吾谁与归?

微斯人,吾谁与归?

3. 三、四两段你认为他们之间是什么关系?并列关系

迁客骚人——喜 悲

三、四段与第五段之间又是什么关系?对比关系

古仁人——不喜不悲

对比意在突出,可见范仲淹追求古仁人的不悲不喜,达到一种平和的状态。

4.《人间草木》中提到,“范仲淹写这篇记的时候,范仲淹不在岳阳,他被贬邓州,而且听说他根本就没有到过岳阳。”第二自然段范仲淹为何要这样描写?

朗读,读出景致的壮阔。——波澜壮阔的写景是一种心灵的投射,表达了范仲淹的期待。

5. 文中出现了哪些人?滕子京、范仲淹/迁客骚人、古仁人。

(1)你认为滕子京和范仲淹各自属于哪一类?滕子京 迁客骚人,范仲淹 古仁人

(2)从哪里看出来? 第一自然段 滕子京谪守、重修、增旧制、刻诗赋、属予作文

(3)补充滕子京资料

滕子京有才能,有抱负。然而作为一个“迁客”,他的情感却和记中所赞扬的“古仁人之心”相去甚远。范公偁在《过庭录》里说:

滕子京负大才,为众忌疾,自庆阳帅谪巴陵,愤郁颇见辞色。文正与之同年,友善,爱其才,恐后贻(遗留)祸。然滕豪迈自负,罕受人言,正(文正)患无隙以规之。子京忽以书抵文正,求《岳阳楼记》。故《记》中云:“不以物喜,不以己悲”,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,其意盖在_______。谏故人耳

——摘自《古文鉴赏辞典》(下册),霍松林解读

(4)填空上述文段 意在______ 劝谏

(5)补充写作本文时的背景、范仲淹的相关资料,进一步感知作者高尚的情操。

材料一:公少有大节,于富贵、贫贱、毁誉、欢戚,不一动其心,而慨然有志于天下,常自诵曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。”(宋·欧阳修《资政殿学士户部侍郎文正范公神道碑铭》)

材料二:惟煮粟米二升,作粥一器,经宿遂凝,以刀画为四块,早晚取二块,断齑数十茎,酢汁半盂,入少盐,暖而啖之。(宋·魏泰《东轩笔录》)

材料三:仲淹领延安,养兵畜锐,夏人闻之,相戒曰:“今小范老子腹中自有兵甲,不比大范老子可欺也。”(宋·朱熹《三朝名臣录》七引《名臣传》)

材料四:庆历六年(1046),范仲淹抵达任所邓州,重修览秀亭、构筑春风阁、营造百花洲,并设立花洲书院,闲暇之余到书院讲学,邓州文运大振。

——这是立于天地间的一个“大我”形象。即使在贬谪地,范仲淹也从无“去国怀乡,忧谗畏讥”之虑,得意处,也不会“把酒临风,其喜洋洋”。他全心为公心系于民,真正践行了他“先忧后乐”的政治情怀。这份“大我”超越于世间一切功名利禄之上,和“迁客骚人”的“小我”形成鲜明对照,是一种理想人格,

6.刻句酬赠:如果滕子京想要把文中一句话刻在岳阳楼上,以这种方式来酬赠范仲淹,他会选取哪一句?说出你的理由。

预设1:不以物喜,不以己悲。

分析:范仲淹作为一代伟大的政治家、思想家和军事家,以其强大的主体审美心灵与勇气,以其坚强、乐观、豪迈、崇高的审美胸襟,在审美观照中超越了一般人的审美心理定势与审美习惯,即超越了一般人“以物喜而喜、以物悲而悲”和“以己悲而悲,以己喜而喜”的美感移植心理,超凡入圣,翻出新意。“不以物喜,不以己悲”,以一颗自然、平淡、恒常之心去看待自然四时的变化和社会人生中的得失、进取与荣辱。

预设2:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。/居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

分析:范仲淹的伟大不仅在于他在审美观物上超越了一般人的忧乐观,更重要的是,他在更高层面上超越了古代文人士大夫“穷则独善其身,达则兼济天下”的思想文化心理模式,给我们树立了一种积极、乐观、博大的“先忧后乐”的思想文化心理模式,营造了一种“伟大、无私与利他”的人生大境界。

预设3:微斯人,吾谁与归?

分析:作者在思想上自动向古代品德高尚的人靠齐,以问句的形式,委婉地表明自己的志向,并庆幸世间这“古仁人”之脉终将传承不息,希望友人滕子京也能够成为这样的人。

明确:千古名文必有名言警句流传千古。以上都是同学们可以积累的生命至理。“微斯人,吾谁与归?”没有这样的人,我和谁一起呢?意思是谁是我的志同道合者呢?这是他对滕子京的寄望,是劝勉,也是自勉。注补正中所评论的:“以一已先忧后乐怀抱揭出,勉子京即以自勉,见地绝高,洵非常人所及。”这样委婉深挚的情感,千古罕闻。正如宋代蔡铸在《蔡氏古文评注补正》中所评论的:“以一己先忧后乐怀抱揭出,勉子京即以自勉,见地绝高,洵非常人所及。”

【复习巩固】

1.再次有感情地选读文段,进一步领会本文“景”“情”“理”交融的特点以及具有音乐感的语言特色。

2.检查字词

(1)一词多义

①和 政通人和(和乐)

至若春和景明(和煦)

②通 政通人和(顺利)

北通巫峡(通向)

③观 予观夫巴陵胜状(看)

此则岳阳楼之大观也(景象)

④空 浊浪排空(天空)

长烟一空(消散)

⑤一 一碧万顷(一)

长烟一空(全)

⑥极 南极潇湘(尽,直通)

感极而悲者矣(极点)

此乐何极(穷尽)

⑦以 属予作文以记之(来)

不以物喜,不以己悲(因为)

⑧或 而或长烟一空(有时候)

或异二者之为(或许,也许)

(2)通假字

①百废具兴(通“俱”,全,都)

②属予作文以记之(通“嘱”,嘱咐,嘱托)

(3)词类活用

①庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡(名词作动词,做……太守)

②先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(形容词作状语,在……之前;形容词作状语,在……之后)

(4)古今异义

①气象 古义:景象。例:气象万千。

今义:大气的状态和现象。

②微 古义:没有。例:微斯人。

今义:细小。

(5)特殊句式。

①衔远山,吞长江……(省略句)

②刻唐贤今人诗赋于其上。(状语后置)

③迁客骚人,多会于此。(状语后置)

④居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(定语后置)

⑤吾谁与归?(宾语前置)

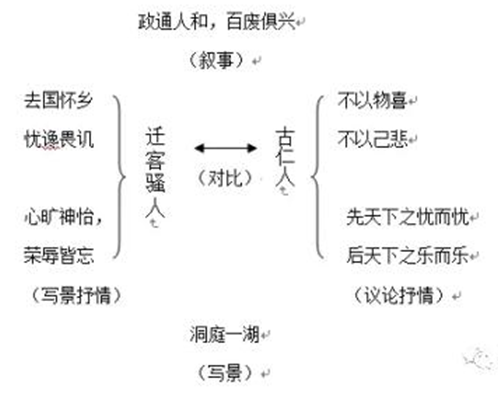

板书设计:

岳阳楼记

附件: