大班建构游戏观察记录

大班建构游戏观察记录

观察地点:江阴市花园中心幼儿园大3班 观察对象:大3班幼儿A、B

观察区域:自然创玩区(吸管建构材料) 观察人:邱白玉

一、观察记录和行为描述

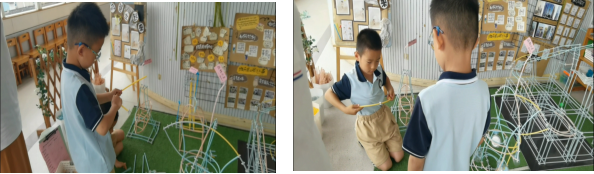

在大3班门口的自然创玩区中,幼儿A和幼儿B站在绿色的仿真草坪上,周围的置物架和地上的小桶内摆满了各种吸管建构材料,如不同颜色、长度的圆形吸管、连接件、积木、塑料小球等。旁边还有一些已搭建好的“游乐园”建构作品,以及展示板上贴着的建构作品参考图片等。幼儿A和幼儿B开始了他们的建构之旅。

最初,两人非常娴熟地用吸管做小椅子,他俩边做边交流:“我们要做四个旋转秋千的小吊椅”,不一会他们就完成了。这时,幼儿A站在装满建构材料的塑料筐前,他说:“我们现在需要做圆形的顶,给我黄色的”,幼儿B立刻拿了两根黄色吸管递过来,幼儿A拿着两根圆形吸管和一个连接件,尝试把长管套入圆环的连接头外,然后想拉成圆形,发现没有成功,老师说:“这是圆形吗?”。这时幼儿B说:“我做过圆形。”他接过A手中的材料边比划边说:“我在家时,是一根连一个头,再连一根,再连一根……就变成圆形了”,他把两根吸管弯了一下变成了一个半圆。幼儿A则在旁边静静地看着,像是在思考什么。不一会儿,他去材料框内又拿出两根黄色长管扣好连接器后递给幼儿B,然后两人合作,一起用四根吸管制作了一个圆形。

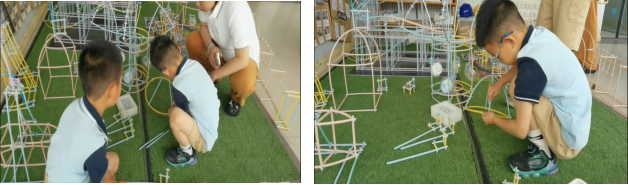

幼儿B看着做好的材料说:“哦,我们要通过连接器让它垂着。”幼儿A拿起一根蓝色吸管在圆形上方做起了连接。这时老师说:“你们这个旋转的中心轴在哪里?”幼儿B说:“中心轴可以让每一根都往中间。”幼儿A说:“我有办法了,再拿三根蓝色的给我。”幼儿B立刻从旁边材料桶内拿出来递给他,幼儿A经过尝试与调整,很快便将四根蓝色吸管扣在了黄色圆形上面,变成了一个类似穹顶的造型。

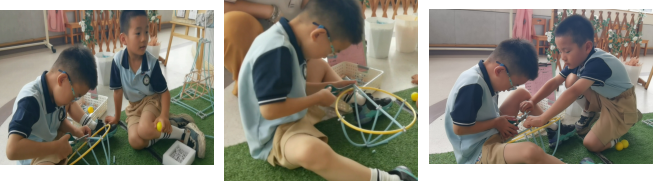

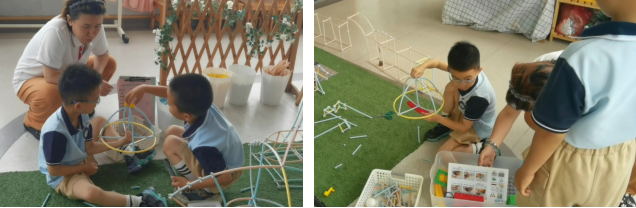

幼儿A又取出两根蓝色吸管,在穹顶中间内部插了一根,这时他发现中间的吸管过长,于是拿剪刀把多余部分剪掉。这时幼儿B在旁边安静地观察着,过了一会他说:“那我来把椅子先连上去”。他拿起做好的小椅子,连在了穹顶的底下。幼儿A发现顶还没完全做好椅子放上去影响操作,于是他边对B说:“先放椅子就没法弄了”边把椅子取了下来。幼儿A把穹顶中心的一根吸管插好后,他开始尝试通过连接器把一圈四个点全部连接到中心,于是他用一根蓝色吸管进行尝试,把一边连接好后多余部分剪掉插在对应面,这时老师问:“你的两边一样长吗?”幼儿A观察后说:“不一样。”老师说:“那怎么让着两边一样长呢?”A说:“我要把长的剪掉”师说:“你还有没有更好的办法?你们俩观察一下”。他们把材料拆开,用一根吸管反复摆弄、比对。幼儿A发现,他插好一根后,其他的吸管按照这根吸管比对,量好以后,把多余的部分剪掉就一样长啦。于是他们按着这个方法尝试,很快把四根支架全部做好。

幼儿B拿了一个黄色积木递给A,说用它让这个顶转起来,尝试了一下发现不成功,于是他们又开始寻找新的材料开始尝试……过程中,不停地讨论和尝试,那种认真的模样真的很可爱。

二、有意义学习行为分析

核心价值:通过问题解决、合作探究、材料创新实现深度学习

1、问题驱动的主动建构

(1)初始目标:从“四个旋转秋千的小吊椅”到“圆形吊顶”的进阶需求。

(2)认知冲突:幼儿A首次尝试用两根吸管弯折失败,引发对“圆形”概念的重新思考

(3)策略调整:幼儿B调用已有经验(“一根连一个头”)实现半圆突破;双人协作通过“四根吸管+连接器”完成圆形闭合;教师引导式提问(“中心轴在哪里?”)促进空间思维发展

2、工具性材料的深度运用

(1)材料选择:颜色区分(黄色吸管用于顶棚,蓝色用于支架);长度适配(通过剪刀裁剪实现结构稳定性)。

(2)连接技术:环形闭合(连接器垂挂法);中心轴对称(比对法控制支架长度)。

(3)功能创新:尝试用黄色积木实现旋转功能(虽未成功但体现迁移思维)。

3、合作学习的动态平衡

(1)角色分工:幼儿A主导结构搭建与工具使用(剪刀操作);幼儿B负责材料递送与细节补充(连接椅子)。

(2)互动模式:平行游戏→协作游戏的自然过渡;“观察-思考-行动”的轮流主导模式;语言协商(“先放椅子就没法弄了”)体现元认知能力。

三、教育启示

1、环境创设要点:提供可拆卸重组的开放性材料(如吸管、连接器);设置“半成品展示区”(已搭建的游乐园作品)激发创作灵感;增加辅助工具(剪刀、测量工具)支持深度探究。

2、教师指导策略:

(1)提问艺术:开放性提问(“怎么让两边一样长?”);反思性追问(“你的办法为什么有效?”)。

(2)观察时机:在幼儿尝试3次失败后介入;通过“暂停-观察-再行动”培养坚持品质。

3、学习品质培养:

(1)持续性:从吊椅到穹顶的完整建构过程。

(2)批判性:对“积木旋转法”的实践验证与调整。

(3)创造性:将已有经验迁移到建构活动中

四、理论视角下的学习特征

1、维果茨基最近发展区:通过教师提问将“半圆”经验提升至“对称结构”认知。

2、皮亚杰操作学习:通过剪刀裁剪、吸管弯折、比对等动作内化空间概念。

3、杜威经验课程:从“做小吊椅”到“造穹顶”的连续性经验链。

该建构活动完整呈现了幼儿从具体操作到抽象思维的转化过程,教师通过“脚手架式”支持,使幼儿在真实问题情境中实现了知识的主动建构。建议后续延伸活动可加入“旋转动力装置”设计,进一步激发工程思维,更好地实现有意义的学习。