《十六年前的回忆》教学实录

执教:王崧舟

一、审读课题,铺垫背景

1.结合回忆,初识人物

师:(课前板书课题)今天,我们一起学习——

生:(齐读)《十六年前的回忆》。

师:(在“回忆”下面画上三角符号)注意看!你们知道该怎么读。今天,我们一起学习——

(生齐读课题,将“回忆”读成重音。)

师:回忆谁?

生:回忆李大钊。

师:打开语文书,请把李大钊的名字端端正正地写在课文题目的下方。(板书:李大钊)

(生书写“李大钊”)

师:谁回忆?

生:李星华回忆。

师:请把李星华的名字也端端正正地写在题目的下方。(板书:李星华)

(生书写“李星华”)

师:一起看黑板。李大钊和李星华是什么关系?

生:(齐答)父女关系。

师:李大钊是李星华的——

生:(齐答)父亲。

师:李星华是李大钊的——

生:(齐答)女儿。

师:课前,我请你们查过资料,对李大钊你有哪些了解?来,简单汇报一下。

生:李大钊是伟大的马克思主义者。

师:非常好!继续交流。

生:他是杰出的无产阶级革命家。

师:是的。继续。

生:他是共产党创建者之一。

师:没错。孩子们,老师也给你们带来了一段资料,一起看中国共产党的几代领导人是怎么评价李大钊的——(出示)

李大钊同志是我真正的老师。

——毛泽东

李大钊同志把自己的一切毫无保留地献给了祖国,献给了人民,献给了党的事业。

——江泽民

李大钊同志为共产主义事业在中国的胜利献出了自己的生命,表现了一个共产党人的崇高气节和浩然正气。

——胡锦涛

李大钊同志开创的伟大事业和留下的思想遗产永远不可磨灭,他播撒的革命种子已经在中国大地上生根、开花、结果。

——习近平

师:毛泽东主席这样说——(生齐读相关评价)

师:江泽民总书记这样说——(生齐读相关评价)

师:胡锦涛总书记这样说——(生齐读相关评价)

师:习近平总书记这样说——(生齐读相关评价)

师:孩子们,这是中国共产党的几代领导人对李大钊同志的评价。那么,你们想过这个问题吗,为什么党的几代领导人都会这样高度评价李大钊同志呢?

2.结合时间,了解背景

师:让我们回到课题,(在“十六年前”下面画上双横线)你们应该知道该怎么读。请再读一遍——

(生齐读课题,将“十六年前”读成重音。)

师:“十六年前”是哪一年?

生:1927年。

师:(板书:1927年)回忆十六年前的又是哪一年?

生:1943年。

师:(板书:1943年)从1927年到1943年,过去了多少年?

生:十六年。

师:课前,我也请你们查过资料,对1927年的中国发生过哪些重大事件,你们应该也有所了解。来,我们继续交流,每人只说一件。

生:1927年发生过秋收起义。

师:谁领导的?

生:毛泽东。

师:对,最后创建了什么根据地?

生:最后创建了……

师:没事,忘记了。井冈山革命根据地。好,继续交流。

生:1927年蒋介石发动了“四一二”反革命政变。

师:是的,蒋介石在上海发动了“四一二”反革命政变,大肆屠杀中国共产党人。第三件谁来说?

生:1927年还发生了南昌起义。

师:南昌起义,中国共产党独立领导武装斗争,打响了反对国民党反动派的第一枪。好,继续。

生:马日事变。

师:马日事变。那个叫许克祥的干了什么坏事,还记得吗?袭击当地的革命组织,大肆屠杀工会成员。还有吗?

生:1927年汪精卫在武汉发动反革命政变。

师:汪精卫发动反共政变,也是屠杀共产党人,导致国民革命失败。孩子们,这就是1927年的中国。1927年,是中国革命史上最血腥的一年,也是中国共产党武装反抗国民党反动派的第一年。《十六年前的回忆》所写的,就是这样一个血雨腥风的历史背景。

二、紧扣回忆,梳理结构

1.切入回忆,梳理节点

师:孩子们,让我们一起随着李星华的回忆走近1927年的李大钊。我们都知道,从1927年到1943年,过去了整整十六年。十六年啊,192个月,5840个日子。这要是换了一般人,别说十六年前的回忆,就是六年前的回忆,都可能会怎么样?

生:都可能会遗忘。

生:可能会淡忘。

生:会记不清楚。

师:但是,孩子们,你们已经预习过课文,对李星华来说,十六年前的回忆,是记不清吗?是模糊吗?是混乱吗?是全忘了吗?她的回忆是——

生:对于十六年前的回忆她记忆深刻。

师:记忆犹新,太好了,就像在昨天。

生:永远铭记在心里,无法磨灭。

师:无法磨灭,就像在昨天。

生:历历在目。

师:历历在目,清清楚楚,就像在昨天。没错,这是我们共同的感受。李星华对十六年前的回忆是非常清晰的。(板书:清晰的回忆)

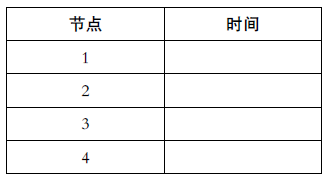

师:我们先来看看她对时间节点的回忆。快速默读课文,看看李星华的回忆中清晰地记住了哪些重要的时间节点。用双横线画下这些时间节点,然后把这些时间节点填到表格上。请开始——(出示)

(生默读,画出时间节点的词语,并填表。)

师:好!我请一个孩子来交流他找到的时间节点。

生:我找到的第一个时间节点是“那年春天”。

师:“那年春天”。我们知道“那年”是哪一年?

生:是1927年。

师:1927年的春天,李星华记得清清楚楚。那么,这个时间节点在哪一段?

生:第2自然段。

师:好,继续。第二个时间节点是——

生:“4月6日”。

师:“4月6日”。我们当然知道4月6日是哪一年?

生:1927年。

师:1927年4月6日,李星华的记忆非常清晰。这个时间节点从哪一段开始?

生:第8自然段。

师:从第8自然段开始。好,请继续。第三个时间节点是——

生:“十几天过去了”。

师:“十几天过去了”。从哪一天算起,十几天过去了?

生:4月6日。

师:从4月6日算起,十几天过去了,记得清清楚楚。那么这个时间节点在哪个自然段?

生:在第19自然段。

师:第19自然段。最后一个时间节点,请继续说。

生:“28日黄昏”。

师:“28日”。是哪个月的28日?

生:是4月的28日。

师:是哪一年的4月28日?

生:是1927年。

师:记得非常清晰。1927年4月28日,那么这个时间节点又出现在哪一段?

生:出现在第30自然段。

师:第30自然段。孩子们,我们一起来看。事情已经过去了整整十六年,但是,所有重要的时间节点,李星华都记得非常清晰。大家看,第一个时间节点是——

生:(齐读)“那年春天”。

师:第二个时间节点是——

生:(齐读)“4月6日”。

师:第三个时间节点是——

生:(齐读)“十几天过去了”。

师:第四个时间节点是——

生:(齐读)“28日”。

师:我们可以根据这四个时间节点,把回忆的部分分成几大段?

生:四大段。

师:四大段。(指着课题)我们知道,这四大段的回忆,都是——

生:(齐读)十六年前的回忆。

师:过去了整整十六年,李星华的回忆依然是——

生:(齐读)清晰的。

2.扫描回忆,梳理事件

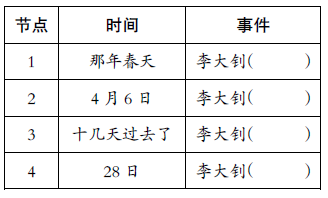

师:是的,整整十六年。十六年,会经历多少人、多少事,又会忘记多少人、多少事。但是,对于1927年,对于李大钊,李星华的回忆是多么清晰啊!我们知道,事情总是在时间中发生,尤其是在时间的节点上发生。请大家默读课文,找一找,画一画,在李星华回忆的这些时间节点中,都发生了哪些事情。请你从“李大钊”的角度,试着用最简练的文字来概括这些事情。请开始——(出示)

(生默读,概括与时间节点相对应的事件,并填表。)

师:咱们一起来交流一下。第一个时间节点,那年春天,李大钊怎么样?

生:李大钊烧掉文件和书籍。

师:有没有不一样的概括?

生:李大钊早出晚归。

生:李大钊拒绝离开北京。

生:李大钊跟李星华对话。

师:孩子们,你们都抓了一些很关键的信息。但是你们想过吗?所有的这些信息都在告诉我们,那年春天的形势已经非常——

生:(齐答)严峻。

师:李大钊之所以要烧掉文件、烧掉书籍,就是因为那年春天的形势非常——

生:严峻。

师:李大钊之所以含糊地回答李星华的问题,就是因为那年春天的形势非常——

生:严峻。

师:李星华的母亲几次劝李大钊离开北京,就是因为那年春天的形势非常——

生:严峻。

师:但是,面对严峻的形势,李大钊选择离开还是坚守?

生:李大钊选择的是坚守。

师:李大钊坚守。我们继续看,第二个时间节点,4月6日,李大钊——

生:被捕。

师:李大钊被捕。非常准确,非常简练。我们再来看,第三个时间节点,十几天过去了,李大钊——

生:李大钊被审。

师:李大钊被审。我们来看最后一个时间节点,28日,李大钊——

生:李大钊被害。

师:李大钊被害。虽然李星华知道消息是在29日,但是通过报纸,她知道父亲被害是在28日。我们一起看大屏幕。已经过去整整十六年了,但是李星华清晰地记得,那年春天——

生:(齐读)李大钊坚守。

师:4月6日——

生:(齐读)李大钊被捕。

师:十几天过去了——

生:(齐读)李大钊被审。

师:28日——

生:(齐读)李大钊被害。

师:(指着课题)而我们知道,所有的这些关键事件都是——

生:十六年前的回忆。

三、聚焦人物,体会品格

1.扫描细节,形成印象

师:其实,清晰地留在李星华记忆中的不仅有时间节点,不仅有关键事件,还有李大钊的言行、李大钊的外貌、李大钊的神态。来,再一次扫描课文,找一找,对李大钊外貌、神态和言行的回忆是不是同样非常清晰,就像在昨天。

(生默读课文,寻找李大钊的外貌、神态和言行。)

师:我们一起来交流。已经过去了整整十六年,然而李大钊的外貌、神态和言行,李星华却清晰地记得,就像在昨天。比如——

生:(朗读)父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

师:是的,李大钊说过的这番话,李星华清晰地记得,尽管已经过去了十六年。那声音,就像在昨天。又比如——

生:(朗读)父亲一向是慈祥的,从没有骂过我们,更没有打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。

师:一向慈祥的父亲,这一次的回答竟然是含糊的,李星华记得清清楚楚。那神态,就像在昨天。又比如——

生:(朗读)父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

师:父亲的神态是平静而慈祥的,父亲戴没戴眼镜,父亲的头发怎么样,李星华都清晰地记得。那外貌,就像在昨天。又比如——

生:(朗读)父亲瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

师:父亲瞅了瞅我们,父亲的神情非常安定,非常沉着。都已经过去整整十六年了,李星华却依然记得清清楚楚。那神态,那言行,那外貌,就像——

生:(齐答)在昨天。

师:孩子们,其实还有很多,你们找到的所有这些关于李大钊的神态、言行、外貌,(指着课题)都是——

生:(齐读)十六年前的回忆。

2.锁定反常,阅读思考

师:为什么十六年前经历的外貌、神态、言行,李星华的回忆竟然如此清晰呢?有人说,这跟李大钊在当年的反常表现密切相关。什么是“反常表现”?比如,按照常态,李大钊的外貌应该是这样的,但是,实际上他的外貌却不是这样的,这就叫——

生:(齐答)反常表现。

师:再比如,按照常理,李大钊的神态应该是这样的,但是,实际上他的神态却不是这样的,这就叫——

生:(齐答)反常表现。

师:又比如,按照常情,李大钊的言行应该是这样的,但是,实际上他的言行却不是这样的,这就叫——

生:(齐答)反常表现。

师:现在,请你默读课文,完成这项学习任务——(出示)

(1)找一找:在李星华的清晰回忆中,李大钊身上有哪些反常表现。

(2)想一想:联系上下文分析一下,为什么李大钊有这些反常表现。

(3)写一写:从这些反常表现中,你体会到李大钊有着怎样的品格。

师:谁来读一读这项学习任务?(指名朗读)

师:明白了吗?请开始——

(生默读课文,完成学习任务。)

3.反常神态,体会品格

师:孩子们,把笔都放下,抬头挺胸,立刻马上。刚才在静静的默读过程当中,我们发现了李大钊身上很多的反常表现,是吗?是的。来,哪位孩子在第一个时间节点上发现了李大钊的反常表现?

生:(朗读)父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。

师:这是他找到的反常表现。其实,你们应该有补充,就在他找到的这一处,谁还有补充?

生:(朗读)父亲一向是慈祥的,从没有骂过我们,更没有打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。

师:你的补充非常重要。你是从哪儿发现李大钊的反常表现的?

生:因为前面说父亲一向是慈祥的,但是这一次不知道为什么,父亲却是含糊地回答“我”。

师:非常敏锐,她在“慈祥”与“含糊”之间发现了李大钊的反常表现。孩子们,我们一起来看大屏幕——(出示)

父亲一向是慈祥的,从没有骂过我们,更没有打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。

师:这是李星华的回忆中,李大钊的一次明显的反常神态。(板书:神态)全体男生读前面三句话,全体女生读最后一句话。1927年的春天,李星华清晰地记得,自己的父亲有过这样的反常表现——

(男生齐读前三句,女生齐读最后一句。)

师:孩子们,你是从哪些地方看出父亲一向是慈祥的?

生:(读)我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。

师:谁还有补充?

生:(读)父亲一向是慈祥的,从没有骂过我们,更没有打过我们。

师:是的,孩子们,父亲从没有骂过我们,因为,父亲一向是——

生:(齐答)慈祥的。

师:父亲更没有打过我们,因为,父亲一向是——

生:(齐答)慈祥的。

师:当“我”向父亲问许多幼稚可笑的问题时,父亲不论多忙,对“我”的问题总是很感兴趣,因为,父亲一向是——

生:(齐答)慈祥的。

师:对“我”的问题总是耐心地讲给“我”听,因为,父亲一向是——

生:(齐答)慈祥的。

师:然而,这一次父亲的神态竟然是——

生:父亲很含糊地回答“我”。

师:一向的慈祥和突然的含糊,这是多么反常的表现。由这一处反常的表现,你体会到了作为父亲的李大钊身上有着怎样的品质?

生:不希望孩子受到牵连。

师:心里装着孩子。继续——

生:他对自己的孩子不会那么严厉。

师:即便当时的形势已经非常严峻,李大钊的身上承受着巨大的压力,他对孩子的反应也只是含糊地回答,而不是怒气冲天、破口大骂。足见他对孩子多么——

生:慈祥。

生:疼爱。

生:关心。

师:是的。这就是作为父亲的李大钊身上所体现出来的品质。那么,这一次反常表现,我们体会到作为革命者的李大钊又有着怎样的品质呢?

生:大无畏的英雄气概。

生:高度负责。

生:李大钊看重革命事业。

生:李大钊无私无畏的革命精神。

师:孩子们,就是这一处反常的神态,让我们感受到了作为父亲的李大钊对自己孩子是多么关爱、多么体贴、多么慈祥,又让我们感受到了作为革命者的李大钊,对党的事业的无限忠诚。当我们体会到这一点的时候,我们再来读一读李大钊的反常神态,你们一定会有不一样的感受。

(生齐读该段文字)

4.反常言行,体会品格

师:这样的反常表现,给16岁的李星华留下了清晰的记忆。好,这是你们在第一个时间节点找到的。有没有孩子在第二个时间节点,也找到了李大钊的反常表现?

生:(朗读)“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”父亲不慌不忙地向外走去。我紧跟在他身后,走出院子,暂时躲在一间僻静的小屋里。

师:孩子,你得把前面的那部分内容也读出来,这样才能让我们真正体会到李大钊的反常表现。读吧——

生:(朗读)可怕的一天果然来了。4月6日的早晨,妹妹换上了新夹衣,母亲带她到儿童娱乐场去散步了。父亲在里间屋里写字,我坐在外间的长木椅上看报。短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫。

师:这样读就完整了。那么,李大钊的反常表现究竟体现在哪里呢?(出示)

短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫。

“什么?爹!”我瞪着眼睛问父亲。

“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”

父亲不慌不忙地向外走去。我紧跟在他身后,走出院子,暂时躲在一间僻静的小屋里。

师:来!所有男生读李大钊的话,所有女生读李星华的话,其他的文字都由老师读。边读边用心体会李大钊身上的反常言行。(板书:言行)

(师生合作朗读该语段)

师:其实,当时的形势已经非常危险。你从哪儿看出?

生:“短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫。”外面有很多枪声,说明当时的形势非常严峻。

生:“父亲不慌不忙地向外走去。我紧跟在他身后,走出院子,暂时躲在一间僻静的小屋里。”“僻静”这个词就是说外面很危险了。

师:孩子们,我们一起来看看当时的形势。“啪,啪”几声尖锐的枪声,谁发出的枪声?

生:敌人发出的枪声。

师:我们一起来模拟一下。短短的一段新闻还没看完,就听见——

生:(齐读)啪,啪……

师:不行,这顶多只能算鞭炮的声音。那是枪声,那是要命的枪声。再来!短短的一段新闻还没看完,就听见——

生:(齐读)啪,啪……

师:不行,得用气声来读。(范读)啪,啪……非常尖锐,非常清晰,非常恐惧。我们再来!短短的一段新闻还没看完,就听见——

生:(齐读)啪,啪……

师:这就找到感觉了。几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫。这纷乱的喊叫是从哪里传来的?

生:普通老百姓。

师:还有从哪里来的?

生:敌人。

师:敌人。你仿佛听到敌人在喊什么?

生:(大声地)李大钊在哪里?赶紧让他出来。

师:又有敌人在大声喊叫——

生:(大声地)所有人,快去找李大钊。

师:还有敌人在大声喊叫——

生:(大声地)不要放走一个,都给我抓起来。

师:看来,突然闯进来的敌人不是一两个,而是一大群啊!联系下文,我们知道,突然闯进来的有穿灰制服和长筒皮靴的——

生:(齐答)宪兵。

师:有穿便衣的——

生:(齐答)侦探。

师:有穿黑制服的——

生:(齐答)警察。

师:面对这突如其来的尖锐的枪声,面对这突如其来的纷乱的喊叫,包括紧随其后、突如其来的一大群宪兵、侦探、警察,李星华的反应是什么?

生:紧张。

生:害怕。

生:恐惧。

师:一个16岁的女孩,面对突如其来的枪声,面对突如其来的纷乱的喊叫声,当然紧张,当然害怕,当然恐惧。其实,这是一般人、普通人都会有的反应。然而,我们看看李大钊,谁来读一读李大钊说的话?

生:(朗读)“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”

师:有一点点紧张吗?

生:(齐答)没有。

师:谁再来?

生:(朗读)“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”

师:有一点点害怕吗?

生:(齐答)没有。

师:谁再来读?

生:(朗读)“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”

师:有一点点恐惧吗?

生:(齐答)没有。

师:语言上看不出来,那么,行动上能看出来吗?谁来读一读李大钊怎么做?

生:(朗读)父亲不慌不忙地向外走去。

师:有一点点紧张吗?

生:(齐答)没有。

师:谁再来?

生:(朗读)父亲不慌不忙地向外走去。

师:有一点点害怕吗?

生:(齐答)没有。

师:谁再来读?

生:(齐读)父亲不慌不忙地向外走去。

师:有一点点恐惧吗?

生:(齐答)没有。

师:孩子们,普通人,包括自己的女儿,面对突如其来的危险,紧张,害怕,恐惧。但是,李大钊呢,没有一点紧张,没有一点害怕,没有一点恐惧。这绝对是一次反常的表现。作为父亲,李大钊的不慌不忙意味着什么?

生:是对自己女儿的安慰。

生:叫女儿不要害怕。

师:是的,即使已经非常非常危险,李大钊也不忍自己的女儿处于极度恐惧中。这就是父爱,像大山一样的父爱。那么,作为革命者,李大钊的不慌不忙又意味着什么呢?

生:沉着冷静。

生:处变不惊。

生:临危不惧。

生:从容镇定。

师:孩子们,你们体会得真好。为了革命事业,李大钊沉着冷静,处变不惊,临危不惧,从容镇定,表现出一种大无畏的革命精神。

5.反常外貌,体会品格

师:这样的反常表现,给16岁的李星华留下了清晰的记忆。好,这是你们在第二个时间节点找到的。有没有孩子在第三个时间节点,也找到了李大钊的反常表现?

生:(朗读)父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

师:你从哪儿感受到了李大钊的反常表现呢?

生:她说乱蓬蓬的长头发,我会感到一种慌乱。但是长头发下面却是平静而慈祥的脸,说明李大钊一点儿都没有慌乱。

师:体会得真好。我们一起看——(出示)

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

师:这是李星华的回忆中,李大钊的一次明显的反常外貌。(板书:外貌)我们

附件: